Orchideen Krankheiten

Bakterien-, Virus und Pilzerkrankungen an Phalaenopsis und anderen Orchideen Gattungen

Selbst in modernen Produktionsbetrieben und bei Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen, kann die Infektion der Pflanzen mit Viren, Bakterien und insbesondere Pilzerkrankungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Insbesondere Infektionen von Fusarium oxysporum können in der Produktion von getopfter Ware und Jungpflanzen zu existenziellen Produktionsverlusten führen. Gleiches gilt auch für bakterielle Infekte mit Erwinia und Acidovorax (Pseudomonas). Nachfolgend sind die wirtschaftlich wichtigsten Erreger mit Ihrer Biologie, dem Schadbild und Bekämpfungsmöglichkeiten aufgeführt. Empfohlene chemische Bekämpfungen sind mit den jeweils gültigen Zulassungsbestimmungen Ihres Landes abzugleichen. Alle Pflanzenschutzempfehlungen erfolgen mit dem Ausschluss jeglicher Haftung.

Bakteriosen

- Erwinia caroto¬vora subsp. carotovora [Jones] Bergey et al

- Erwinia cypripedii [Hori] Bergey et al

- Acidovorax avenae subsp. cattleya [Pav.] Will. (= Pseudomonas cattleya [Pav.] Savul.)

Bakterien sind nicht befähigt eine gesunde Pflanzenoberfläche zu besiedeln, sie sind immer auf offene Stellen wie Wunden oder Spaltöffnungen angewiesen. Die meisten Bakterien haben ihr Optimum bei hohen Temperaturen zwischen 25 °C und 30 °C sowie hoher Luftfeuchtigkeit, weshalb in der gärtnerischen Praxis in den Sommermonaten immer wieder mit explosionsartigem Auftreten zu rechnen ist.

Aber auch in lichtarmer, kühlerer Jahreszeit können verheerende Schäden an Orchideen entstehen, auch wenn sich die Krankheitserreger wesentlich langsamer entwickeln.

Diese meist an Jungpflanzen bei hohen Temperaturen, geringen Lichtverhältnissen und entsprechend hoher Luftfeuchte auftretende Bakteriose kann während es ganzen Jahres, vorwiegend aber in den Wintermonaten, innerhalb weniger Tage zum Absterben der Pflanzen führen.

Erwinia sp. hat einen sehr weiten Wirtspflanzenkreis, unter den Orchideen werden fast alle Arten befallen. Acidovorax tritt überwiegend an Phalaenopsis und Cattleya auf. Aber auch Cymbidium, Dendrobium, Zygopetalum und Epidendrum werden als Wirtspflanzen genannt. Bei Befall mit Acidovorax sind zu Befallsbeginn meist kleine, dunkle Punkte auf der Blattspreite sichtbar. Im Gegenlicht betrachtet ist deutlich ein gelber Hof um die Infektion erkennbar. Schädigungen verlaufen sich zu größeren Flecken, das Gewebe schrumpft meist unter Schwarzfärbung ein. Die Fäule kann auf einzelne Blätter beschränkt bleiben, aber auch auf die ganze Pflanze übergreifen. Im Gegensatz zu Infektionen mit dem Anthraknoseerreger Colletotrichum sind keine ringförmig angeordneten Fruchtkörper auf den Befallsstellen zu sehen. Erkrankungen mit Acidovorax können auch an Blüten vorkommen.

An Orchideen können mehrere Bakteriosen gleichzeitig vorkommen. Die Ausbildung an der entsprechenden Wirtspflanze ist deshalb meist nicht direkt von dem einzelnen Bakterium, sondern eher von den Kultur- und Klimabedingungen sowie dem Zustand der Pflanze abhängig. Eine Zuordnung des Krankheitsbildes zu einem bestimmten Bakterium muss deshalb grundsätzlich durch mikrobiologische Untersuchungen erfolgen.

- Wasser ist die häufigste Quelle für die Verbreitung von Bakteriosen im Pflanzenbestand. Bei vorsichtigem Gießen müssen die Blätter weitgehend trocken gehalten werden, die Bestände dürfen nicht zu dicht stehen.

- Wunden sind Eintrittspforten für Bakteriosen und müssen vermieden werden.

- Alle Pflanzen mit sichtbaren Symptomen müssen sofort aus dem Gewächshaus entfernt und vernichtet werden. Das Herausschneiden einzelner, infizierter Blätter bringt kaum Verbesserung, sondern führt lediglich zur Verzögerung des Krankheitsverlaufs. Bei pikierten Jungpflanzen sollte die gesamte Kiste aussortiert werden.

- Stresssituationen wie starke Temperaturdifferenzen, Lichtschwankungen oder erhöhte Stickstoffdüngung sind unbedingt zu vermeiden.

- Eine möglichst gleichmäßige Kulturführung ist anzustreben.

- Bei allen Kulturarbeiten sind die Hygienebedingungen streng zu befolgen: Hände waschen, Wechsel oder Desinfektion von Arbeitsmaterialien.

- Kulturgefäße, Stellagen, Gewächshaustische und Geräte, die mit infizierten Pflanzen oder Wasser in Berührung gekommen sind, müssen desinfiziert werden.

- Um die Verbreitung der Erreger im Pflanzenbestand zu mindern, können prophylaktisch regelmäßige, wiederholte Spritzungen mit Kupferhaltigen Präparaten erfolgen. Die Kristalle von Kupferhydroxid oder Kupferoxychlorid wirken als mechanische Barriere auf der Pflanzenoberfläche. Behandlungen mit Kupfer über einen längeren Zeitpunkt können allerdings zu Phytotoxizität an Blättern und Luftwurzeln führen.

- Ebenso kann die zur Desinfektion im Gartenbau gebräuchliche Benzoesäure vorsichtig über die Pflanzen ausgebracht werden, das Produkt darf nicht an die Wurzeln gelangen. Die meisten anderen Desinfektionsmittel sind phytotoxisch und nicht für den direkten Kontakt mit lebenden Pflanzen geeignet.

- Sehr gute Ergebnisse werden mit Chlordioxid erreicht. Es wirkt als Oxidationsmittel auf organische Bestandteile des Wassers. Chlordioxid kann der Bewässerung beigemischt werden.

Botrytis

Der Erreger von Blatt- und Stängelfäulen sowie einer ausgeprägten Blütenfäule an Phalaenopsis und Cattleya ist der Schadpilz Botrytis cinerea Pers. Der weit verbreitete Erreger hat einen sehr großen Wirtspflanzenkreis, er wächst praktisch auf allen Pflanzenteilen. Charakteristisch ist der bei hoher Luftfeuchtigkeit erkennbare, mausgraue Sporenrasen auf den Befallsstellen (Grauschimmel).

Bei leichter Berührung oder Luftbewegungen lösen sich die Sporen von den Trägern ab und werden im Gewächshaus verbreitet. Unter günstigen Bedingungen kann Botrytis auch dunkle Sklerotien ausbilden.

- Botrytis ist ein Schwächeparasit, gut ernährte und optimal kultivierte Pflanzen werden kaum befallen.

- Lichtmangel, einseitig hohe Stickstoffdüngung oder zu hoher Salzgehalt im Substrat dagegen erhöhen die Anfälligkeit der Pflanzen.

- Während der Blütenbildung ist genau darauf zu achten, dass der Taupunkt nicht unterschritten wird und der daraus resultierende Niederschlag schädigen kann. Die Luftfeuchtigkeit muss besonders im Winter herabgesetzt werden, stagnierende Luft ist zu vermeiden. Im Einzelfall ist der Einsatz von Ventilatoren ratsam.

- In nicht blühenden Pflanzenbeständen können bei Infektionsgefahr wiederholte, prophylaktische Behandlungen mit Boscalid , Fenhexamid, Iprodion , Tolyfluanid oder Cyprodinil + Fludioxonil erfolgen. Da Botrytis relativ schnell Resistenzen gegen Fungizide ausbilden kann, ist auf ständigen Wechsel der Wirkstoffgruppen zu achten.

- Direkte chemische Behandlungen gegen Botrytis -Blütenfäule sind unsinnig.

Colletotrichum

Die Anthraknose der Orchideen wird durch den Schadpilz Colletotrichum gloeosporioides Penzig (= Glomerella cingulata [Ston.] Spauld et Schrenk) verursacht. Sie tritt in Gewächshäusern bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach länger anhaltender Blattnässedauer verstärkt auf. Auf den Blättern werden kreisrunde Sporenlager gebildet, aus denen bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit oder Blattnässe die Sporen im Pflanzenbestand verbreitet werden. Beregnungswasser ist die häufigste Verbreitungsform. Infektionen über die Wurzel sind nicht möglich.

Im weiteren Krankheitsverlauf entwickeln sich auf dem zerstörten Gewebe die Sporenlager des Pilzes in Form von konzentrischen Kreisen, aus denen schleimige, rosafarbene bis gelbliche Sporenmassen austreten. Wenn die Krankheit auf den Stammgrund übergeht, kann es zum frühzeitigen Absterben der Pflanzen kommen. An Odontoglossum zeigen sich Anthraknoseflecken auf den Pseudobulben.

- Bei Infektionsgefahr sollte die Luftfeuchtigkeit gesenkt werden. Bewässerung von oben ist unbedingt zu vermeiden, zumindest muss das rechtzeitiges Abtrocknen der Blätter gewährleistet sein.

- Bei beginnendem, leichtem Befall kann ein Wegschneiden der infizierten Blätter erfolgen, stärker befallene Pflanzen sind zu vernichten.

- Prophylaktisch sind wiederholte Behandlungen mit organischen Fungiziden (Mancozeb, Metiram, Maneb) möglich.

- Bei vorhandenen Symptomen Spritzen mit gegen Blattfleckenkrankheiten wirksamen Fungiziden wie Azoxystrobin, Kresoxim-methyl, Difenoconazol, Bitertanol

Fusarium

An Phalaenopsis und Paphiopedilum schädigt vor allem die Art Fusarium oxysporum Schlecht. Der Pilz bildet auf den meist weißlichen bis rosafarbenen Sporenlagern (Sporodochien) seine Konidien aus. Diese sind entweder lang und sichelförmig und dienen der Überdauerung (Makrokonidien). Oder sie sind klein, kugelig bis oval (Mikrokonidien). Mit den Konidien erfolgt die Verbreitung im Pflanzenbestand und die Infektion weiterer Wirtspflanzen. Die parasitischen Fusarien sind überwiegend Gefäßparasiten, sie verstopfen das Leitgewebe und verursachen Welkekrankheiten.

Es handelt sind um typische Schwächeparasiten, als Ursache für Befall können deshalb vor allem überhöhte Salzkonzentrationen, niedrige Bodentemperaturen, Fraß durch Bodenorganismen und ungeeignete, zu übermäßiger Nässe neigende oder auch stark torfhaltige Substrate genannt werden. Die Vermehrung von Fusarien und anderen Pilzen nimmt in stark torfhaltigen, sterilen Pflanzsubstraten auch deshalb besonders schnell zu, da andere Mikroorganismen als natürliche Gegenspieler in diesen Materialien fehlen.

Bei einigen Sorten kann Fusarium auch am Blütenstiel schädigen. Dabei entstehen eingesunkene, trockene Faulstellen, die Blüten fallen vorzeitig ab. Bei Paphiopedilum findet die Infektion häufig an den Wurzelansatzstellen und der Blattbasis statt. Es entsteht eine wässrige Fäule, die einzelnen Blatter lassen sich dann häufig aus der Blattscheide herausziehen. Die Krankheitsentwicklung geht relativ langsam voran.

Ein Bestand kann mehrere Monate infiziert sein, ohne dass es zum Tod der Pflanzen kommt. Häufig werden im noch gesunden Teil der Pflanze vermehrt neue Wurzeln ausgebildet. Meist sind aber deutliche Wachstumsdepressionen ein sicheres Indiz für eine Infektion mit Fusarium.

- Die Bekämpfung sollte grundsätzlich prophylaktisch durch Verbesserung der entsprechenden Kulturmaßnahmen erfolgen.

- Stark befallene Pflanzen werden am besten vernichtet oder zumindest verpflanzt, wobei alle abgestorbenen Wurzeln sorgfältig entfernt werden müssen.

- Gießbehandlungen mit Fungiziden wie Carbendazim, Thiophanatmethyl und Prochloraz sind nicht befriedigend wirksam und können zusätzlich das Pflanzenwachstum erheblich negativ beeinflussen. Bei Auftreten von Fusarium-Arten an der Blattbasis sind Spritzungen mit Cyprodinil + Fludioxonil (Switch) durchaus geeignet um die Verbreitung im Pflanzenbestand zu verhindern und den Befallsverlauf deutlich einzudämmen.

Pythium & Phytophtora

Die Erreger der Schwarzfäule an Wurzeln, Rhizomen, Stängeln und Blättern der Orchideen gehören zur Ordnung der Oomycetes. An Orchideen überwiegend vorkommende Arten sind Phytophthora cactorum Schroet., Pythium ultimum Trow., Pythium debaryanum Hesse sowie Pythium splendens Braun. Charakteristisch für diese Pilze ist die Bildung von rundlichen bis zitronenförmigen Sporangien. Hier entstehen die begeißelten Zoosporen, die der Verbreitung der Erreger dienen. Ausreichende Feuchtigkeit ist der entscheidende Faktor für die Vermehrung und die Verbreitung der Pilze im Pflanzenbestand. Gleichbleibende Substratfeuchte fördert die Ausbildung von Fruchtkörpern und Zoosporen.

Die Verbreitung von Pflanze zu Pflanze erfolgt überwiegend mit Spritzwasser bzw. der Bewässerungslösung. Die meisten Phytophthora- Arten bevorzugen hohe Temperaturen bei ausreichender Feuchtigkeit, viele andere pilzliche Erreger dagegen finden bei kühlen, feuchten Bedingungen ihr Optimum. Die Pilze dringen mit Hilfe spezifischer Enzyme in die Wirtspflanzen ein und scheiden dort toxische Stoffe aus. Innerhalb kurzer Zeit kann es dann unter Bildung ausgeprägter Nassfäule zum Zersetzen befallener Pflanzenteile kommen. Während Pythium ausschließlich an unterirdischen Pflanzenteilen parasitiert, kann Phytophthora an allen Pflanzenteilen parasitisch auftreten.

An Cattleya, Paphiopedilum, Oncidium oder Odontoglossum zeigen sich an älteren Pflanzen braune bis schwarze Befallsstellen an der Blattbasis, Pseudobulben und Rhizomen. Die betroffenen Pflanzenteile faulen weg, die Pflanzen sterben letztendlich ab. Die Krankheit tritt überwiegend in der lichtarmen Jahreszeit sowie als Folge mangelhafter Kulturführung auf. Fast ausschließlich an älteren Pflanzen sind dagegen Infektionen durch Phytophthora zu finden. Die an vielen Orchideen-Arten vorkommenden Erreger greifen überwiegend am Stammgrund an, können aber auch Blätter infizieren.

Auf den Befallsstellen entstehen braune oder schwarze, sich schnell verbreitende Faulflecken die letztendlich unter Ausbildung ausgeprägter Weichfäule zum Absterben der Pflanzen führen. Phytophthora ist ein Erreger der bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen sommerlichen Temperaturen ideale Infektionsbedingungen hat.

- Pythium und Phytophthora gehören einer besonderen Ordnung an, die direkte Bekämpfung muss daher mit speziellen Fungiziden erfolgen. Wirksame Wirkstoffe gegen Pythium-Arten sind Propamocarb und Metalaxyl-M. Zur Bekämpfung von Phytophthora-Arten können Metalaxyl-M, Fosetyl oder Dimethomorph eingesetzt werden.

- Symptomzeigende Pflanzen müssen sofort aus dem Bestand entfernt werden.

- Befallsgefährdete Bestände sollten nicht überbraust werden, da sonst die Gefahr einer schnellen Verbreitung der Zoosporen besteht, in Betrieben mit Umlaufwasser besteht die Gefahr der Verbreitung über die Wurzeln.

- Kulturgefäße, Stellagen, Gewächshaustische und Geräte, die mit infizierten Pflanzen oder Wasser in Berührung gekommen sind, müssen desinfiziert werden.

- Zur Vorbeugung von Infektionen müssen die Kulturbedingungen verbessert werden. Dazu gehört neben der Vermeidung extrem hoher Temperaturen (Rechtzeitige Außenschattierung erforderlich) der vorsichtige Umgang mit Wasser. Die Luftfeuchtigkeit darf nur moderat ansteigen.

- Die Bildung von stauender Nässe ist bei Orchideen-Substraten zwar nicht zu erwarten, trotzdem bestehen bezüglich der Phytophthora-Prophylaxe besondere Ansprüche an den verwendeten Pflanzstoff. Die eingesetzten Substrate dürfen sich nicht zu stark erwärmen, das würde zu einer erheblichen Schwächung der Pflanzen bei extremen Bedingungen führen und zum schnellen Krankheitsverlauf beitragen.

Rhizoctonia

Der Erreger der Herz- und Wurzelfäule an Phalaenopsis, Miltonia, Oncidium und anderen Orchideen-Arten ist der Pilz Rhizoctonia solani Kühn. Rhizoctonia bildet keine Sporen aus sondern lediglich dichte Myzelanhäufungen, die sich an organischem Material ansiedeln. Bei stärkerem Auftreten kommt es dann zu Einschnürungen, meist an den Wurzeln.

Der Pilz ist weit verbreitet und kann häufig mit Substraten in die Orchideenkultur eingeschleppt werden. Nasse, kalte und luftarme Substrate fördern die Entwicklung des Erregers. Im Substrat kann Rhizoctonia unter Umständen dauerhafte Sklerotien ausbilden, die sehr lange infektiös sein können.

Die Pflanzen reagieren mit Wachstumsstockungen, die jüngsten Blätter sind häufig verformt, faulen an der Blattbasis und fallen schließlich ab. Als Folge eines Rhizoctonia- Befalls in der Jungpflanzenphase können später nekrotische Flecken auf den Blättern sichtbar sein. Bei älteren Pflanzen kommt es nur selten zu Absterbeerscheinungen, unter Umständen kann das Wachstum gestört sein. Die Sklerotien können die Struktur des Substrats und die Wasserversorgung durch Klumpenbildung negativ beeinflussen.

- In Orchideen kommen verschiedene Rassen von Rhizoctonia solani vor. Nicht alle Rassen sind dabei schädigend, einige sind zugleich Mykorrhizapilze.

- Häufig reagieren die Rassen sehr unterschiedlich auf eingesetzte Fungizide. Ein Wirkstoffgruppenwechsel ist deshalb bei der Rhizoctonia- Bekämpfung in Orchideen ratsam. Gießbehandlungen sind möglich mit Tolclofosmethyl, Boscalid und Pencycuron, im Spritzverfahren sind Iprodion und Cyprodinil + Fludioxonil (Switch) geeignet.

- Das Einarbeiten von Pflanzenstärkungsmitteln wie Trichoderma harzianum oder Bacillus subtilis bietet sich bei Jungpflanzen an. Diese Organismen sind Antagonisten, lagern sich an den Wurzeln der Orchideen an und machen sie widerstandsfähiger gegenüber Schadpilzen.

- Bei bereits auftretendem Befall, sollten die Jungpflanzen trockener gehalten und möglichst wenig überbraust werden.

Sclerotium

Der Erreger der Weißfäule Sclerotium rolfsii Sacc. (= Athelia rolfsii) ist ein bodenbürtiger Pilz, der ähnlich Rhizoctonia keine Sporen ausbildet. Hohe Temperaturen sind für das Wachstum des Erregers fördernd, das Temperaturoptimum liegt zwischen 27 °C und 30 °C.

Der Pilz hat einen hohen Sauerstoffbedarf, die Infektion erfolgt von den oberen Substratschichten aus am Wurzelhals bzw. am Stammgrund. Die im Substrat liegenden Wurzeln werden nicht befallen. In kühlen, vernässten Substraten hat Sclerotium kaum Entwicklungsmöglichkeiten.

- Behandlungen mit Fungiziden sind nur im Anfangsstadium der Krankheit möglich (Iprodion, Cyprodinil + Fludioxonil). Sobald es zur Bildung von Myzelanhäufungen und von kleinen, rundlichen Sklerotien kommt, sind keine direkten Maßnahmen mehr möglich.

- Vorhandene Sklerotien können sehr lange in Substraten, Töpfen und Transportkisten überdauern und werden sehr leicht mit Wasser in Gewächshäusern verbreitet.

- Befallene Pflanzen sollten wegen der hohen Infektionsgefahr sofort aus dem Pflanzenbestand entfernt und vernichtet werden.

- Bei flächendeckender Ausbreitung von Sclerotium im Gewächshaus müssen gründliche Desinfektions- und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden.

Unkräuter & Substratpilze

Brunnen-Lebermoos (Marchantia polymorpha L.) wächst besonders in nährstoffreichen Topfsubstraten, es ist ein Anzeiger für hohe Nährstoffversorgung. Eine Verschleppung mit Pflanzware ist häufig. Ist das Moos etabliert, erfolgt durch den Aufprall von Wassertropfen eine Verbreitung der sogenannten Brutbecher. Gegen höhere pH-Werte und trockene Substratoberfläche ist Lebermoos empfindlich. Zur Bekämpfung können Wirkstoffe eingesetzt werden, die selektiv gegen Moos wirken.

Horn-Sauerklee (Oxalis corniculata L.) ist ein bodendeckendes Unkraut mit grünen bis dunkelroten Blättern und kleinen, gelben Blüten. Die Pflanze bildet Fruchtkapseln, aus denen die Samen weit herausgeschleudert werden. Somit kommt es innerhalb kurzer Zeit zur schnellen Verbreitung im Pflanzenbestand. Durch die Bildung ober- und unterirdischer Ausläufer findet Sauerklee auf Topfsubstraten gute Bedingungen. Sauerklee bevorzugt pH-Werte im leicht sauren Bereich.

Eine chemische Bekämpfung mit Herbiziden ist in Orchideen nicht möglich

Auffällig sind die zitronengelben, 3-5 cm langen Fruchtkörper. Zunächst sehen sie aus wie kleine Kegel, später falten diese sich auf, trocknen ein und verfärben sich dabei gräulich. Größtes Problem sind die weißlichen, ca. 1mm durchmessenden Sklerotien des Pilzes. Sie durchziehen besonders die bei Phalaenopsis verwendeten transparenten Töpfe. Dadurch wird vor allem der Zierwert der Orchideen erheblich eingeschränkt. Durch seine wasserabstoßenden Eigenschaften wird außerdem die Benetzung des Substrates erschwert. Gegen die Verbreitung helfen nur Hygienemaßnahmen. Alle Töpfe mit Pilzstadien müssen entsorgt werden. Eine direkte Bekämpfung des Pilzes ist kaum möglich. Nur die frühzeitige Verwendung von Fungiziden gegen die Sporen bringt Verbesserung.

Virosen

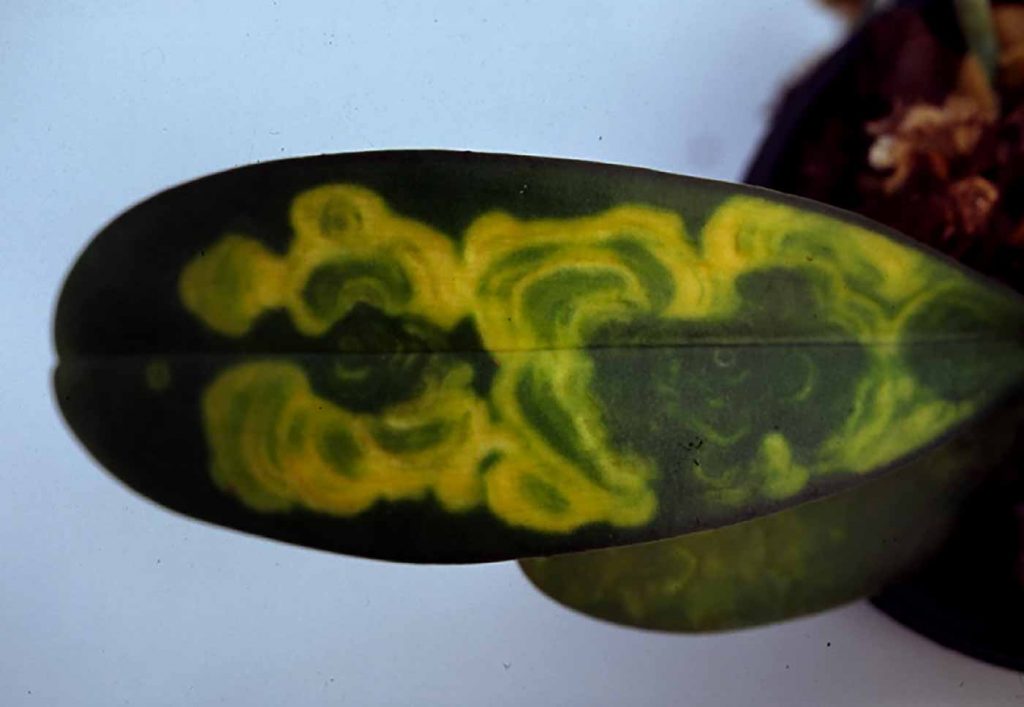

An Cymbidium entstehen an den Jungtrieben kleine längliche Aufhellungen des Blattgrüns. Zunächst beginnend als Längsstreifen in der Blattmitte, später als deutliche abgehobne Blattflecken. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf entstehen bei älteren Pflanzen schwarze Streifen an Blattober- und unterseite. Die Assimilation wird erheblich beeinträchtigt, die Blätter fallen ab. Bei Cymbidium sind Blütensymptome häufig, An Cattleya finden sich an ausgewachsenen Blättern eingesunkene, dunkelbraune bis schwarze Verfärbungen. Diese können als Längsstreifen die gesamte Blattfläche einnehmen, aber auch als kreisrunde Flecken vorkommen. Neue Austriebe sind meist aufgehellt. An den geöffneten Blüten entstehen zunächst kleine punktförmige, braune Flecken die später zu braunen Streifen zusammenfließen.

Cattleya, Cymbidium und Phalaenopsis sind die Orchideengattungen die am anfälligsten für ORV und CyMV sind. Die beiden Viren treten aber auch an Odontoglossum und Laelia auf. Relativ selten dagegen werden sie an Paphiopedilum auffällig.

Viren sind leicht mechanisch übertragbar, während die Gefahr der Übertragung durch saugende Insekten nicht gegeben ist. Eine Verbreitung der Viren über wieder verwendetes Gießwasser ist nicht zu unterschätzen. Beide Viren sind an Orchideen oft in Mischinfektion auftretend, eine Zuordnung aufgrund der Symptome zu einem der beiden Viren ist kaum möglich.

- Bei Verdacht sollte eine Untersuchung im Labor durchgeführt werden.

- Virosen sind chemisch nicht bekämpfbar, im Gewächshaus muss eine gründliche positive Selektion erfolgen.

- Symptomzeigende Pflanzen müssen sofort und komplett entfernt werden, das Rausschneiden einzelner Blätter ist nicht ausreichend.

- Eine Saftübertragung durch gegenseitige Berührung der Pflanzen, durch Spritzwasser, sowie beim Arbeiten an den Pflanzen muss unbedingt vermieden werden.

- Nach jedem Arbeitsgang, mindestens aber beim Wechsel zu einer anderen Sorte, müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Durch Arbeiten an der Pflanze werden Virosen in der gärtnerischen Praxis am häufigsten übertragen.

- Zur Desinfektion von Schnittwerkzeugen, Stellflächen und Kulturgefäßen können Desinfektionsmittel zur Abtötung von CyMV und ORV verwendet werden. Ebenso ist die Oberflächenbehandlung von Schnittwerkzeugen mit hochprozentigem Alkohol möglich.

- Die Vektoren von Viren, insbesondere Thripse und Blattläuse, müssen konsequent bekämpft werden.